Rückschau Vorträge 2025

Eine Burg im Schatten von Bettenburgen

Die aktuellen Forschungen zur Ruine Glambek auf Fehmarn

Montag, den 27. Januar 2025

um 19:30 Uhr

Online-Vortrag

von Lorenz Luick und Lukas Eckert (Hamburg)

Lorenz Luick erklärt das Profil während der AGSH-Führung im Okt 2024; Foto: P. Portalla

Die Burgruine Glambek, gelegen auf der Landzunge im Süden Fehmarns, ist ein einzigartiges Zeugnis der Burgenlandschaft Schleswig-Holstein, da sie als einzige Burganlage des Landes noch Ziegelmauerwerk aufweist. Historische Quellen verbinden die Burg mit bedeutenden Akteuren wie den dänischen Königen Christoph II. und Erik VII. und den Holsteiner Grafen Johann III. und Adolf VIII., doch konkrete Belege sind rar. Erste urkundliche Erwähnungen stammen aus dem Jahr 1318, als die Burg als Pfandobjekt diente. Im 14. und 15. Jahrhundert war Glambek mehrfach Schauplatz von Machtkämpfen zwischen dänischen Königen, holsteinischen Grafen und anderen regionalen Mächten. Ihre militärische Bedeutung schwand im 16. Jahrhundert, und spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg verlor die Anlage ihre Funktion und verfiel zur Ruine.

Archäologisch wurde die Burg erstmals Anfang des 20. Jahrhunderts untersucht, jedoch gingen die Funde verloren, und die Dokumentation blieb lückenhaft. 2024 wurden die Forschungen durch die Universität Hamburg wieder aufgenommen, zunächst mit einer geomagnetischen Untersuchung der Burg und im Herbst mit einer ersten Lehrgrabung. Dabei konnten zahlreiche bauliche Reste identifiziert werden, darunter Mauerzüge, Brunnen und Spuren bisher unbekannter Strukturen. Die ersten Ergebnisse zeigen bereits, dass trotz der sichtbaren Zerstörung unterirdisch noch gut erhaltene Befunde existieren, die wertvolle Einblicke in die Baugeschichte und Nutzung der Burg ermöglichen könnten.

Die geplanten weiteren Untersuchungen sollen offene Fragen klären, etwa zu möglichen Spuren einer Nutzung vor dem 14. Jahrhundert oder zu Konflikten und Umbauphasen. Die bisherigen Ergebnisse belegen den hohen Denkmalwert der Anlage und ihre Bedeutung für die regionale Geschichte.

Zu den Vortragenden

Lorenz Luick M.A. hat Ur- und Frühgeschichte sowie Geschichte mit Schwerpunkt „Regionalgeschichte Schleswig-Holstein“ an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel studiert. Seit 2018 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie in Hamburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Mittelalterarchäologie und die Archäologie des 20. Jahrhunderts.

Lukas Eckert B.A. studiert Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie an der Universität Hamburg. Seit 2016 ist er an unterschiedlichen Projekten des Instituts maßgeblich beteiligt. Seine Schwerpunkte liegen dabei auf der Anwendung geophysikalischer Methoden, der Vermessung und der digitalen Dokumentation und der Nutzung von Geoinformationssystemen in der Archäologie.

Die Videovorträge laufen über einen Videokonferenzdienst von Dataport. Der Eintritt ist jeweils über diesen Link möglich:

AGSH | Jitsi Meet (openws.de): https://video.openws.de/AGSH

Wichtig ist, dass Sie auf Ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone möglichst den neuen Edge-Browser von Microsoft haben, sonst könnte es Schwierigkeiten mit der Verbindung geben.

Wir freuen uns auf Sie!

Gäste sind uns immer herzlich willkommen!!

Ruine Glambek, Fehmarn Foto: P. Portalla

Die Ausgrabungen auf dem Northvoltgelände in Lohe-Rickelshof

Archäologie der Superlative

Montag, den 24. Februar 2025

um 19:30 Uhr

Online-Vortrag

von Eric Müller (Schleswig)

Am Montag, dem 24. Februar 2025, um 19.30 Uhr, treffen uns wieder online!

Eric Müller (Schleswig) berichtet über „Die Ausgrabungen auf dem Northvoltgelände in Lohe-Rickelshof - Archäologie der Superlative“18490 Befunde, rund 4600 Jahre menschlicher Spuren auf über 9 ha – das ist die beeindruckende Bilanz der 1,5 Jahre dauernden Hauptuntersuchung in Lohe-Rickelshof. Im Vorfeld des geplanten Baus einer Batteriefabrik der Firma Northvolt führte das ALSH archäologische Untersuchungen durch. Die aufgrund der Voruntersuchungen ausgewählte archäologisch interessante Fläche liegt auf dem Geestrücken am Übergang zur westlich angrenzenden Marsch. Die hohe Dichte und Qualität der Befunde sowie die außergewöhnlich guten Erhaltungsbedingungen auf einer Fläche dieser Größenordnung sind in Schleswig-Holstein bislang beispiellos. Sie werden unser Verständnis der Region nachhaltig bereichern Die Befunde reichen vom Neolithikum (ca. 4100 v. Chr.) bis in die Völkerwanderungszeit (ca. 600 v. Chr. bis 0). Die Aufarbeitung ist in vollem Gange und hat bereits einige Überraschungen zutage gebracht – und es werden sicher noch weitere folgen.

Zum Vortragenden

Eric Müller M. A. hat Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Geschichts-wissenschaften und Philosophie studiert. Anschließend war er als Ausgrabungsleiter und Mitarbeiter an den Landesämtern für Archäologie Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie am Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technischen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern tätig. Seit 2016 ist er Ausgrabungsleiter am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.

Der Videovorträge laufen über einen Videokonferenzdienst von Dataport. Der Eintritt ist jeweils über diesen Link möglich:

https://video.openws.de/AGSH

Wichtig ist, dass Sie auf Ihrem Rechner, Tablet oder Smartphone möglichst den neuen Edge-Browser von Microsoft haben, sonst könnte es Schwierigkeiten mit der Verbindung geben.

Rückschau Vorträge 2024

König Waldemars Ostsee-Itinerar im Licht archäologischer Quellen

Montag, den 29. Januar 2024

um 19:30 Uhr

Online-Vortrag

von Dr. Daniel Zwick (Schleswig)

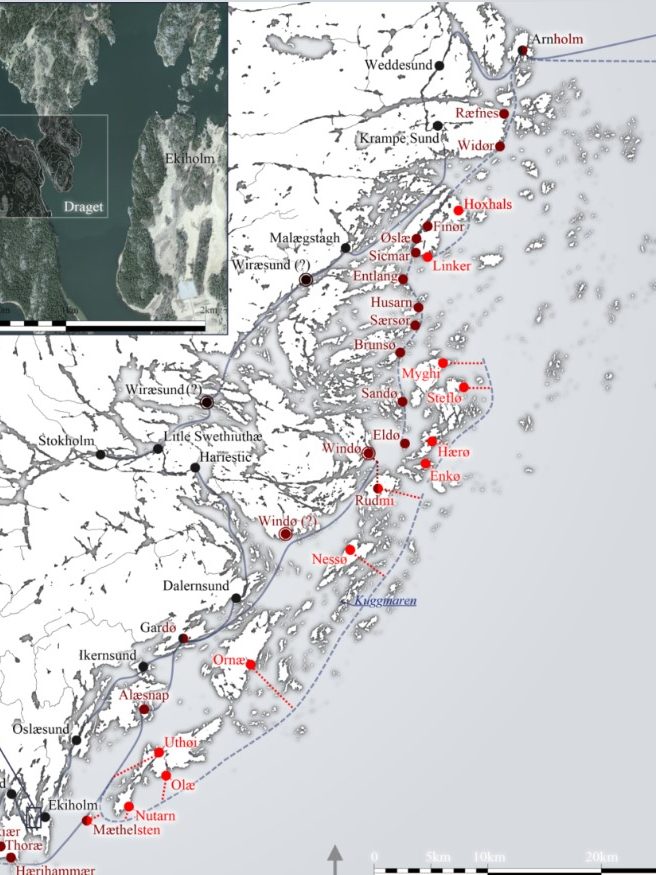

In diesem Vortrag wird eine königlich-dänische Beschreibung eines Seeweges aus dem 13. Jahrhundert von Utlängan nach Tallinn in einen historisch-archäologischen Kontext gestellt, wobei der Schwerpunkt auf mittelalterlichen Schiffswracks und Ortsbezeichnungen entlang dieser Route liegt. Basierend auf der Bauweise, dendrochronologischen Ergebnissen und Ladungsresten können für einige Wracks Rückschlüsse auf Herkunfts- und Zielhäfen gezogen werden. Ein Vergleich mit dem Hansischen Seebuch aus dem späten 15. Jahrhundert verdeutlicht die große Bedeutung der terrestrischen Navigation im Ostseeraum.

Im Spätmittelalter wurde die Ostsee zum Synonym für das „Hausmeer“ der Hanse. Die Grundlage für den hanseatischen Aufstieg im Seehandel wurde mit der Kooperation zwischen Ecclesia und Mercatura – Kirche und Kaufleute – im späten 12. und frühen 13. Jahrhundert gelegt und kann daher direkt mit dem Urbanisierungsprozess infolge der Nordischen Kreuzzüge in Verbindung gebracht werden, für die dieser Seeweg von großer Bedeutung war.

Zum Vortragenden

Dr. Daniel Zwick spezialisierte sich auf die Schiffsarchäologie im Rahmen des Masterstudienganges zur „Maritime Archaeology“ an der University of Southampton. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Rettungsarchäologie, u. a. eine Wrackausgrabung für die Landesarchäologie Bremen und verschiedene Rettungsgrabungen in Großbritannien und Irland, promovierte er an der Universität Kiel zum Thema „Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades“ in Zusammenarbeit mit dem Wikingerschiffsmuseum Roskilde und der Süddänischen Universität. Während der Promotionszeit absolvierte er eine Ausbildung zum Forschungstaucher und war in mehreren unterwasserarchäologischen Projekten im In- und Ausland involviert. Seine Projekte führten ihn auch auf das Orlopdeck des im Jahre 1628 gesunkenen und 1961 gehobenen schwedischen Kriegsschiffs VASA, auf dem er Vermessungsarbeiten durchführte. Seit 2016 ist er in verschiedenen Bereichen für das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein tätig, u. a. im BalticRIM Projekt (2017–2020) zur Einbindung des Kulturerbes der Ostsee in die Maritime Raumplanung, sowie in der Drittmittelbeschaffung und Konferenzplanung. Neben diesen Aufgaben untersuchte er auch die neuzeitlichen Wrackfunde aus dem Nordfriesischen Wattenmeer, die zwischen 2016 und 2022 durch Küstenerosion und Stürme freigespült wurden. Im Moment hat er die Leitung der Unterwasseruntersuchungen im Fehmarnbelt im Rahmen der Fehmarnbeltquerung inne.

Das Hanseschiff

Zur Archäologischen Ausgrabung von Lübecks erstem Schiffswrack

Montag, den 26. Februar 2024

um 19:30 Uhr

Online-Vortrag

von Dr. Felix Rösch (Lübeck)

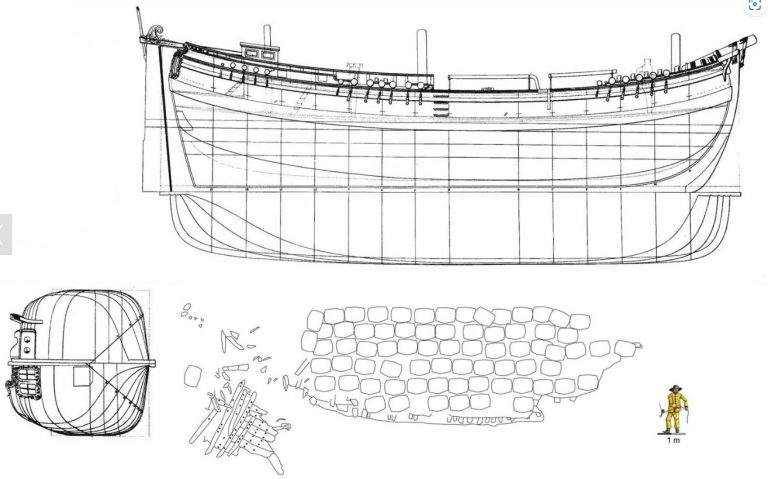

Der Unterwasserarchäologe der Hansestadt Lübeck, Dr. Felix Rösch, berichtet über Ablauf und erste Ergebnisse der im Sommer 2023 durchgeführten Bergung von Lübecks erstem Schiffswrack. Das in die späte Hansezeit datierende Schiff war vollbeladen auf dem Weg zum Lübecker Hafen, bevor es kurz vor den Toren der Stadt in der Trave versank. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Schiff in einer bislang im Ostseeraum so noch nicht angetroffenen Bauweise gefertigt worden ist. Neben der vollständigen, aus 160 Fässern bestehenden Ladung, konnten die Archäologen auch eine Reihe von Funden aus dem Schiffsalltag bergen.

Zum Vortragenden

Dr. Felix Rösch studierte Ur- und Frühgeschichte, Geografie und Europäische Ethnologie in Kiel und in Basel. In Kiel legte er auch die Prüfung zum Forschungstaucher ab. In seiner Magisterarbeit beschäftigte er sich der mittelalterlichen Wüstung von Malente-Grellenkamp. Während seiner Promotion war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ur- und Frühgeschichte in Kiel und Museum für Archäologie Schloss Gottorf tätig und arbeitete an dem von der VW-Stiftung geförderten Projekt „Zwischen Wikingern und Hanse. Kontinuität und Wandel des zentralen Handelsplatzes Hedeby/Schleswig im 11. Jahrhundert“. Er schloss seine Dissertation mit dem Titel „Das Hafenviertel von Schleswig im Hochmittelalter. Entstehung, Entwicklung und Topografie“ ab. Anschließend arbeitete er als Forschungstaucher, Lehrbeauftragter und wissenschaftlicher Mitarbeiter in Peenemünde, Kiel, Halle-Wittenberg und Göttingen. Seit 2023 ist er als Wissenschaftler und Forschungstaucher im Bereich Archäologie und Denkmalpflege in Lübeck beschäftigt. Er ist Preisträger des AGSH-Archäologiepreises 2013 der Manfred-Blödorn-Familienstiftung.

Eine Siedlung und ein Stück vom Ochsenweg

Online-Vortrag

von Dr. Alexander Maaß (Schleswig)

Im letzten Jahr führte das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein in Kropp Ausgrabungen auf der Fläche der Gewerbegebietserweiterung durch. Bei Voruntersuchungen im Jahr 2022 hatten sich Hinweise auf Häuser aus der Völkerwanderungszeit (3. bis 5. Jh. n. Chr.) ergeben, die die aktuellen Ausgrabungen erforderten. Während der Ausgrabung konnten neben zwei Einzelhäusern mit unbekannter Funktion, 12 Gehöfte mit Wohnstallhaus, Zaunanlage, mehreren Nebengebäuden, darunter Grubenhäusern und zugehörigen Brunnen freigelegt und dokumentiert werden. Bei mehreren Gehöften konnten besondere Funktionen nachgewiesen werden: zum Beispiel ist eines als Schmiede anzusprechen, in der auch Edelmetall verarbeitet worden ist, während ein zweites Gehöft eher den Charakter eines Zentralbaus des Dorfes hat. Der Erhaltungszustand der Befunde war sehr gut, sodass die Anlagen vollständig und detailliert rekonstruiert werden konnten. Eine weitere überraschende Entdeckung waren Wagenspuren auf der Trasse des Ochsenweges. Die Spuren sind jedoch deutlich älter, da sie von zwei völkerwanderungszeitlichen Häusern überbaut wurden. Dies ist jedoch nicht verwunderlich. Der Ochsenweg (auch Heerweg genannt) ist eine historisch bedeutsame Nord-Süd-Route über die jütische Halbinsel von Viborg in Dänemark nach Wedel bei Hamburg. Er ist eines der wenigen Bodendenkmale, das in ungebrochener Kontinuität vermutlich seit der Steinzeit genutzt wurde. Sein Verlauf lässt sich noch heute anhand zahlreicher Hügelgräber entlang des Weges nachvollziehen. Einige wenige Stellen (Kropper Busch, Lürschau, beide denkmalgeschützt) vermitteln noch heute den Eindruck des historischen Aussehens der unbefestigten Wegetrasse. Abgesehen von dem kleinräumigen Nachweis von Fahrspuren am Tor des Danewerkes in der Gemeinde Dannewerk ist es nun erstmals in Schleswig-Holstein gelungen, einen ca. 50 m langen und ca. 20 m breiten Abschnitt mit erhaltenen Fahrspuren aus vorgeschichtlicher Zeit freizulegen.

Zum Vortragenden

Dr. Alexander Maaß studierte Urgeschichtliche Archäologie an der Universität Freiburg. Er promovierte zum Thema "Bergbau und seine sozioökonomischen Strukturen im Neolithikum/Chalkolithikum". Mitarbeiter in verschiedenen Projekten des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum. Anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt “Denkmalatlas in Niedersachsen. Darüber hinaus ist Alexander Maaß mit der Durchführung montanarchäologischer Ausgrabungen in Europa weit gereist: Mauretanien, Marokko, Portugal, Spanien, Frankreich, Deutschland, Italien, Österreich, Griechenland, Bulgarien, Türkei, Oman. Besondere Einzelprojekte waren: mittelalterlicher Bergbau im Schwarzwald, Bronzezeitlicher Kupferbergbau in Derekutuğun, prähistorische Kupfermetallurgie und Kupferbergbau in Akjoujt/MRT, Ausgrabung von Grab 154 in Bat/OMN, vor- und frühgeschichtlicher Silberbergbau auf Ibiza/E, montanarchäologische Surveys in der Türkei (2014 - 2015), bronzezeitlicher Goldbergbau am Ada Tepe/BG, Bergbau in der Sierra de Orihuela bei Alicante/E, neolithischer, mittelalterlicher und neuzeitlicher Bergbau im Harz. Seit 2023 ist er Grabungsleiter am ALSH.

Burgen in Schleswig-Holstein

Montag, den 27. Mai 2024

um 19:30 Uhr

im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24837 Schleswig

von Dr. Stefan Magnussen (Kiel)

Schleswig-Holstein ist ein Land der Burgen. Doch wissen wir über die Burgen des Landes bis heute nur ziemlich wenig. Vieles geht auf Annahmen und Meinungen einzelner Männer (und seltener Frauen) zurück, welche die noch sichtbaren Reste ganz im Geiste ihrer Zeit deuteten. Der Vortrag gibt einen Überblick darüber, wie man zu verschiedenen Zeiten die Burgen erforschte, was man in ihnen erkennen wollte - und wie diese Meinungen bis heute nachwirken.

Zum Vortragenden

Stefan Magnussen studierte Geschichte und Politikwissenschaft im Bachelor und Master an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Brock University in St. Catharines, Ontario. Von 2014 bis 2017 war er Doktorand an der Kieler Graduiertenschule “Human Development in Landscapes”, wo er ein Forschungsprojekt zu den Burgen im Herzogtum Schleswig bearbeitete, das 2019 mit der Promotion abgeschlossen wurde. Von 2017 bis 2021 war er Mitarbeiter des Lehrstuhls für Mittelalterliche Geschichte an der Universität Leipzig, wo er sich im Rahmen des DFG-Projekts "Mediation von Herrschaft an den Grenzen Lateineuropas im Spätmittelalter" mit dem Fallbeispiel Norwegen beschäftigte. Seit Januar 2022 ist er Projektkoordinator des Transfervorhabens "Burgenland Waterkant" an der Abteilung für Regionalgeschichte der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und seit September desselben Jahres auch Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Burgen- und Herrschaftsforschung im Herzogtum Schleswig, den Königreichen Dänemark, Norwegen und Schottland sowie forschungs- und rezeptionsgeschichtliche Fragestellungen. Seit 2021 produziert und hostet er zudem den landesgeschichtlichen Podcast Küstory - Geschichte(n) von der Waterkant.

Literaturhinweis:Burgen in umstrittenen Landschaften (sidestone.com)

Hirse – ein kleinfrüchtiges Getreide mit spezieller Geschichte und großem Potenzial

Vortrag im Anschluss an die Mitgliederversammlung

um 19:30 Uhr

von Prof. Dr. Wiebke Kirleis (Kiel)

Hirse ist heute ein Hoffnungsträger, weil sie widerstandsfähig gegen Dürre ist. Vor dem Hintergrund von Klimawandel, Wasserknappheit und Dürre bietet Hirse eine umfassende Lösung. Das nährstoffreiche Getreide lässt sich leicht anbauen, gut lagern und einfach zubereiten. Als glutenfreies und leicht verdauliches Getreide liegt es zudem im Trend moderner Ernährung. In diesem Vortrag soll die Kulturpflanzengeschichte der Rispenhirse nachgezeichnet werden. Die Rispenhirse ist ein wahres Multitalent, sowohl aufgrund ihrer vielseitigen und günstigen Eigenschaften für Anbau und Ernährung, als auch in ihrem archäologischen Nachweis. Sie überdauert als verkohltes Getreidekorn und verbackener Brei in alten Abfallgruben, hinterlässt ihre Spuren mit dem Makromolekül Miliacin in alten Speisekrusten und der Matrix von Keramikscherben und hat aufgrund ihres speziellen Photosyntheseweges als C4-Pflanze ein spezifisches Isotopensignal, das sich in Tier- und Menschenknochen einschreibt. Archäobotanische Studien zeigen, dass Rispenhirse bereits in der Bronzezeit ein beliebtes Nahrungsmittel war. In Mitteleuropa tauchte sie bereits vor 3.500 Jahren auf dem Speisezettel auf. Ihr Auftritt erfolgte allerdings erst Jahrtausende, nachdem Bäuer:innen in Europa in der Jungsteinzeit vor ca. 7.500 Jahren begonnen hatten, Emmer und Einkorn anzubauen. Im Gegensatz zu den großfrüchtigen Getreidearten stammt die Rispenhirse aus dem Fernen Osten, dem heutigen China. Mit einem groß angelegten Datierungsprogramm konnten wir die Einwanderungsgeschichte dieses besonderen Getreides nachvollziehen. Über den Kaukasus erreichte sie in der Bronzezeit das Schwarze Meer und den Mittelmeerraum. Hier lässt sie sich erstmals um 1.600 v. Chr. nachweisen. Weiter in Richtung Mittel- und Nordeuropa breitete sie sich bis 1.200 v. Chr. aus und wurde erstaunlich schnell als neues Hauptgetreide akzeptiert. Sie steht stellvertretend für eine Reihe neuer Kulturpflanzen, die den Speisezettel in der Bronzezeit bereicherten. Die Gründe, warum in der Bronzezeit plötzlich so viele neue Geschmacksrichtungen auf den Tisch kamen, sind vielfältig. Große Herausforderungen wie Bevölkerungswachstum, zunehmende Globalisierung, intensiver Ressourcenaustausch, aber auch Starkregen und Dürren durch Vulkanausbrüche und Klimaveränderungen weckten schon in der Bronzezeit die Kreativität und den Innovationsgeist der Menschen, um ein gutes Leben zu sichern.

Zur Vortragenden

Wiebke Kirleis ist Professorin für Umweltarchäologie/Archäobotanik am Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Kiel. Seit ihrem Studium der Biologie mit den Schwerpunkten Botanik, Anthropologie und Umweltgeschichte an der Universität Göttingen interessiert sie der menschengemachte Wandel von Landschaften in der Langfristperspektive. Wichtige Stationen ihres Werdegangs waren das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege in Wünstorf und der Göttinger Sonderforschungsbereich 552 „STORMA“ zur Stabilität von Regenwaldrandzonen in Indonesien. Derzeit ist sie Co-Sprecherin des Kieler Sonderforschungsbereichs 1266 „TransformationsDimensionen - Mensch-Umwelt Wechselwirkungen in Prähistorischen und Archaischen Gesellschaften“. Sie ist der Archäologie Schleswig-Holsteins u. a. als Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Steinzeitparks Dithmarschen mit dem Archäologisch-ökologischen Zentrum Albersdorf besonders verbunden.

Wolf und Bär, Hund und Katze. Die Beziehung von Menschen und Raubtieren im Wandel der Zeit

Montag, den 24. Juni 2024

um 19:30 Uhr

im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24837 Schleswig

von Dr. Ulrich Schmölcke

Die Gefühle des Menschen gegenüber großen Fleischfressern waren stets ambivalent und reichten von Ehrfurcht und Bewunderung bis hin zu Angst und Abscheu. Mal wurden die Tiere wie Götter verehrt, mal als Abbild des Leibhaftigen gnadenlos gequält und verfolgt.

Am Beispiel der wichtigsten einheimischen Fleischfresser spürt der Vortrag den Hintergründen und Entwicklungslinien der emotionalen Beziehungen des Menschen zu Wolf und Braunbär, Hund und Hauskatze nach und spannt dabei einen weiten zeitlichen und räumlichen Bogen. Dabei wird nach und nach deutlich, dass es nicht Instinkte im tiefsten Innern des Menschen, sondern stets gesellschaftliche, oft religiöse Strömungen waren, die das Bild der großen Fleischfresser in den Augen der Menschen bestimmten.

Zum Vortragenden

Ulrich Schmölcke studierte Biologie an der Christian-Albrechts-Universität Kiel mit dem Hauptfach Zoologie. 1998: Abschluss des Studiums mit einer Diplomarbeit über Wirbeltierreste vom mittelneolithischen Fundplatz Wangels (Ostholstein). 1998–2001 war er wissenschaftlicher Angestellter des Landesamtes für Bodendenkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern. 2002 promovierte er an der Christian-Albrechts-Universität Kiel zur Nahrungsmittelwirtschaft des frühgeschichtlichen Handelsplatzes von Groß Strömkendorf. 2002–2008 war er wissenschaftlicher Angestellter am Zoologischen Institut (ehem. Institut für Haustierkunde) der Christian-Albrechts-Universität Kiel. Mitarbeit an der Forschergruppe SINCOS (Sinking Coasts) zur Erforschung der Entstehung und Entwicklung der Ostsee. Seit 2009 ist er der Leiter des Arbeitsbereiches „Archäozoologie und Geschichte der Fauna“ am Leibniz Zentrum für Archäologie, Standort Schleswig.

Schleswig-Holstein am Ende der Eiszeit –

Menschen zwischen Ankunft und Aufbruch

Montag, den 30. September 2024

um 19:30 Uhr

im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24837 Schleswig

von Dr. Sonja Grimm

Die Auswirkungen des eiszeitlichen Klimawandels wie Gletschermoränen und Schmelzwasserseen wirken in Schleswig-Holstein bis heute nach. Am Ende der Eiszeit waren diese Prozesse noch in vollem Gange: Permafrostböden tauten auf, Sandstürme lagerten flächig Dünen ab und die Vegetation schwankte zwischen gemäßigte Birkenwälder und arktischen Tundrenlandschaften. Forschungen weisen auf eine komplexe Klima- und Umweltentwicklung in Schleswig-Holstein, die auch Auswirkungen auf die Besiedlung dieser Landschaft durch Tiere und Menschen hatte. Neuere Studien an altsteinzeitlichem Material aus Schleswig-Holstein zeigen die hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der mobilen Menschengruppen, die sich durch Jagen und Sammeln ernährten. Zudem wandelten DNS-Analysen unsere Vorstellungen von Mobilität, Siedlungsverhalten und Demographie steinzeitlicher Menschen. Dieser Vortrag bringt die verschiedenen Forschungen zusammen, um den Wandel der Landschaft wie auch das Verhältnis damaliger Menschen zu dieser Landschaft aufzuzeigen. So handelt der Vortrag davon, wie die ersten Menschen nach der letzten Vergletscherung in Schleswig-Holstein ankamen, heimisch wurden und weiter nach Skandinavien aufbrachen.

Zur Vortragenden

Dr. Sonja B. Grimm ist Prähistorikerin und forscht zu verschiedenen Transformationen in der Urgeschichte mit Fokus auf den „Pionieren des Nordens“, die Schleswig-Holstein am Ende der letzten Eiszeit besiedelten. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin des Leibniz-Zentrums für Archäologie am Standort Schleswig (LEIZA-ZBSA). Ihre Forschungen der letzten 8 Jahre wurden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im Rahmen eines Sonderforschungs-bereichs (SFB 1266 „TransformationsDimensionen“) finanziert. Davor war sie als Postdoktorandin in einem vom europäischen Wissenschaftsrat (ERC) finanzierten Projekt in London tätig, dass sie sich auch mit der Wiederbesiedlung Nordeuropas allerdings vorwiegend anhand naturwissenschaftlicher Daten beschäftigte. Studiert hatte Sonja Grimm in Köln und sich 2014 in Mainz zum Übergang vom Jung- zum Spätpaläolithikum in Westdeutschland, Belgien und Nordfrankreich promoviert.

Klima- und Naturschutz

Herausforderungen für die Denkmalpflege

Montag, den 28. Oktober 2024

um 19:30 Uhr

Online-Vortrag

von Tobias Reuter

Moore sind einzigartige Archive mit wertvollen Zeugnissen der Natur- und Kultur-geschichte. Ihre besonderen Erhaltungsbedingungen ermöglichen die Konservierung von organischem Material, das für die Rekonstruktion der Landschafts- und Kultur-geschichte seit der letzten Eiszeit von entscheidender Bedeutung ist.

Entwässerung und Klimawandel bedrohen jedoch diese wertvollen Archive, da sie zur Zersetzung der organischen Substanz und damit zur Zerstörung der darin enthaltenen Zeugnisse der Menschheitsgeschichte führen. Wiedervernässungsmaßnahmen, die derzeit als Maßnahme gegen den Klimawandel verstärkt durchgeführt werden, bieten daher auch Chancen für die archäologische Denkmalpflege, indem sie die Erhaltungsbedingungen wiederherstellen.

Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Eingriffe in den Boden und Veränderungen der Vegetation kulturhistorische Funde gefährden. Daher ist es wichtig, Wiedervernässungsvorhaben aus denkmalpflegerischer Sicht zu prüfen und Planer für diese Belange zu sensibilisieren, um den Schutz des kulturellen Erbes zu gewährleisten. Ziel des Vortrages ist es daher, die Bedeutung von Mooren für die archäologische Denkmalpflege herauszustellen und Lösungsansätze aufzuzeigen, wie der Denkmalschutz bei Moorrenaturierungen angemessen berücksichtigt werden kann.

Zum Vortragenden

Tobias Reuter ist Prähistoriker und forscht zu verschiedenen urgeschichtlichen Themen mit dem Schwerpunkt „Jäger- und Sammlerkulturen in Nordeuropa“. Seit November letzten Jahres arbeitet er am ALSH als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt: Herausforderungen für die archäologische Denkmalpflege in Schleswig-Holstein durch Moorvernässung. Zuletzt hat er im Rahmen des Projektes den Dannewerker See untersucht. Bis vor einem Jahr war er noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie beschäftigt und gleichzeitig Doktorand am Kieler Institut für Ur- und Frühgeschichte. Er hat in Kiel studiert und dort auch seinen Bachelor- und Masterabschluss absolviert.

Schöningen vor

300.000 Jahren.

Ein Blick in die Welt des Homo heidelbergensis

Montag, den 25. November 2024

um 19:30 Uhr

Online-Vortrag

von Dr. Henning Hassmann

Vor genau dreißig Jahren gelang bei Ausgrabungen im niedersächsischen Braunkohle-tagebau Schöningen eine Weltsensation: Unter den bis zu 15 m mächtigen Ablagerungen der Eiszeit konnte das Team des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege in verschiedenen „Stockwerken“ Fundstellen des Urmenschen aufspüren und untersuchen. Feucht und luftdicht eingebettet in ein Schichtpaket, das andernorts durch jüngere Eisvorstöße völlig zerstört wurde, blieb ein Jagdlager perfekt erhalten. Hier hatten steinzeitliche Jäger vor rund 300.000 Jahren am Ufer eines Sees Wildpferde erlegt, gerastet und die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Welt zurückgelassen: Neun sorgfältig gearbeitete hölzerne Speere und mehrere kurze, beidseitig zugespitzte Wurfhölzer zeugen von der erstaunlichen Geschicklichkeit dieser Menschen.

In Schöningen fehlen bisher menschliche Knochenreste – und die sind auch auf diesem Jagdplatz nicht zu erwarten. Dafür ist alles andere da, was andernorts fehlt: Der komplexe Einblick in die Lebenswelt des Homo Heidelbergensis in seiner Landschaft, der Tier- und Pflanzenwelt und dem Klima, tagesscharf rekonstruierbar über die Kieferfragmente der Zuckmückenlarven. Hier fand sich ein unversehrter Jagdplatz der Urmenschen, eingebunden in eine vollständige Stratigrafie. Perfekt erhaltene Knochen mit Bearbeitungsspuren, Stein- und Holzwerkzeuge, Elefanten, Nashörner, Säbelzahnkatzen aber auch Mäuse, Vögel, Fische, bunt schillernde Käferflügel, Eierschalen und Insektenlarven. Dazu die komplette Pflanzenwelt jener Zeit und der Epochen davor und danach. Der Vortrag gewährt einen Einblick in die Lebenswelt unserer frühen Vorfahren und nimmt Sie virtuell mit auf die Ausgrabungen, in die Restaurierungswerkstatt, die Labore und die Ausstellung.

https://forschungsmuseum-schoeningen.de/home

Zum Vortragenden

Dr. Henning Haßmann ist Landesarchäologe von Niedersachsen, Leiter des Forschungsmuseums Schöningen und langjähriges AGSH-Mitglied. Er hat in Münster und Kiel studiert. Promoviert wurde er in Kiel bei Prof. Dr. Müller-Wille über „Die Steinartefakte der befestigten neolithischen Siedlung von Büdelsdorf“. Seine Forschungsschwerpunkte sind Moorarchäologie, Jäger und Sammler, frühe Bauernkulturen, Bronzezeit, Römer und Germanen in Norddeutschland, Forschungsgeschichte des 20. Jh. sowie der Modernen Archäologie.

Rückschau Vorträge 2023

Online-Vortrag: Montag, den 30. Januar 2023 um 19.30 Uhr

Neue Geheimnisse der Pest – Erkenntnisse aus alter DNA

von Prof. Dr. Ben Krause-Kyora (Kiel)

Der Eintritt ist ab ca. 30 min vor Beginn des Vortrags über diesen Link möglich: https://video.openws.de/AGSH

Die Pest, ein Synonym für einer der schlimmsten Pandemien des Mittelalters, wurde durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöst. Die Pandemie begann mit dem sogenannten „Schwarzer Tod“ einer ersten Pandemie welche geschätzte 25 Millionen Todesopfer europaweit forderte. Das Bakterium kommt heute vor allem in Nagetieren vor und wird hauptsächlich durch Flöhe auf den Menschen übertragen. Die mittelalterliche Pest-Pandemie dauerte über 400 Jahre an und verursachte in regelmäßigen Abständen immer wieder historisch überlieferte Ausbrüche in ganz Europa. Wenig ist bekannt darüber wie das Bakterium das Potential entwickeln konnte,diese Pandemie auszulösen oder warum es nach 400 Jahren wieder verschwand. Mittlerweile weiß man zudem, dass der Erreger auch schon mehrere tausend Jahre lang den Menschen infizierte, doch wie er genau entstanden ist, und wann er für die Menschen gefährlich wurde ist bis heute Gegenstand der Forschung. Die alte DNA (aDNA) Forschung beschäftigt sich mit der Analyse von genetischen Informationen von historischen und prähistorischen Menschen aber auch Pathogenen. Diese Technik ermöglicht es einen direkten Einblick in die Veränderungen des Pest Erregers zu erlangen. Der Vortrag soll einen Einblick in die aktuelle aDNA-Forschung zum Pesterregern geben und führt vom ältesten bekannten Pest Fall aus dem heutigen Lettland, über die Veränderungen während der mittelalterlichen Pest bis hin zu den noch heute vorkommenden Pest Bakterien.

Zum Vortragenden: Ben Krause-Kyora, geb. 1980 in Hamburg, ist Professor am Institut für Klinische Molekularbiologie in Kiel. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Biochemie in Kiel mit anschließender Promotion. Er hat auf verschiedenen Ausgrabungen gearbeitet, mitunter auch im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.

Online-Vortrag: Montag, 27.2.2023 um 19.30 Uhr

Die erste Stadt nördlich der Alpen. Neue Ausgrabungen und Forschungen im Umfeld des frühkeltischen Machtzentrums Heuneburg an der oberen Donau

von Prof. Dr. Dirk Krausse

Dirk Krausse stellt in seinem reich mit Animationen und Filmen illustrierten Vortrag die frühkeltische Megasiedlung „Heuneburg“ in der Gemeinde Herbertingen vor, die zu den bedeutendsten prähistorischen Fundstätten Deutschlands zählt. Berühmt sind etwa die nach mediterranem Vorbild errichtete Lehmziegelmauer der Oberstadt oder die reichen Grabfunde in ihrem Umfeld.

Die Ausgrabungen der letzten 15 Jahre haben aber gezeigt, dass es sich bei dem mit der Lehmziegelmauer befestigten „Fürstensitz“ nur um den innersten Kern einer viel größeren Siedlung handelte, die sich im 6. Jahrhundert vor Christus über eine Fläche von ca. 1 km2 erstreckte und mehrere Tausend Einwohner hatte.

Neue Ausgrabungen von Siedlungen und Bestattungsplätzen im Umfeld der Heuneburg zeigen zudem, dass die Heuneburg das Zentrum eines komplexen frühkeltischen Siedlungssystems, mit Verteidigungsanlangen,

Gräberfeldern, Kultplätzen sowie ländlichen Gehöfte und Straßen darstellte. Der spannende Vortrag gibt Einblicke in die Ergebnisse der aktuellen Ausgrabungen und Forschungen.

Zum Vortragenden: Prof. Dr. Dirk Krausse ist ein renommierter Keltenexperte und Landesarchäologe am Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Er koordiniert die Archäologische Denkmalpflege Baden-Württembergs und lehrt am Institut.

Online-Vortrag: Montag, den 27. März 2023 um 19.30 Uhr

Ausgrabung einer Siedlung in Süderbrarup (Brebel) aus der Zeit des Thorsberger Mooropferplatzes

von Rolf Schulze M.A. (Schleswig)

Im letzten Jahr hat das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein bei einer Voruntersuchung zwischen Brebel und Süderbrarup eine Siedlung aus den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt entdeckt. Nun werden hier im Vorfeld der Erschließung eines großen Gewerbegebietes zahlreiche archäologische Befunde ausgegraben und dokumentiert. Bisher wurden anhand von Pfostenverfärbungen mehrere Grundrisse von Langhäusern aufgedeckt, die auf eine Siedlung der jüngeren Römischen Kaiserzeit (etwa 250–400 n. Chr.) hindeuten. Teile von Haushaltskeramiken und ein Webstuhlgewicht bilden bisher die Hinterlassenschaften der ländlichen Besiedlung. Weitere Hausgrundrisse, die sich bereits in den Schnitten der Voruntersuchung angedeutet haben, sollen in den kommenden Monaten freigelegt werden. Außerdem wurde ein Urnengrab der gleichen Zeitstellung mit der Totenbeigabe einer Fibel (Gewandschließe) entdeckt.

Das Spannende bei diesen Siedlungsbefunden ist, dass sie in die zweite Phase des berühmten Thorsberger Opfermoores zu datieren sind. Möglicherweise lebte hier ein Teil jener Menschen, die das Opfermoor für die Verehrung ihrer Götter nutzten. Ein Highlight der Grabung: Ein Gehöft mit 28,3 m langem Langhaus, Nebengebäude und Zaun mit zaunparalleler Anlage. Zahlreiche Gruben mit Keramikfunden sowie einem Mühlsteinfragment weisen ebenfalls in die jüngere RKZ.

Zum Vortragenden: Rolf Schulze, geboren 1979 in Münster, ist Archäologe beim Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Seit dem Studium in der Spätantik- Frühchristlichen Archäologie, Ur- und Frühgeschichte und Klassischen Archäologie in Münster und Hamburg ist er – mit einer Zwischenstation als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg – als Grabungsleiter auf zahlreichen Ausgrabungen in Mecklenburg, Dänemark und Schleswig-Holstein tätig.

Präsenz-Vortrag der AGSH: Montag, 24.4.2023 um 19.30 Uhr

im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24387 Schleswig

Klimawandel und Pandemie im 6. Jahrhundert aus archäologischer Sicht

von Prof. Dr. Alexandra Pesch

Das 6. Jahrhundert n. Chr. gilt als eine Katastrophenzeit. Vorher, in der Mitte des 1. Jahrtausends, zeichnete sich der Norden Europas durch eine faszinierende materielle Kultur aus: Feinste Goldobjekte zeugten von einer hochstehenden, überregionalen Kultur und Bildkunst sowie von weiträumigen politischen und religiösen Verbindungen der Menschen.

Doch im späten 6. Jahrhundert ist nach einer regelrechten Fundlücke ein drastischer Umbruch sichtbar. Es traten ganz neue Objekte auf, die viele kriegerische Aspekte spiegeln und damit das Ende der friedlichen Epoche anzeigen. Gleichzeitig begann eine kleinteilige Staatenbildung. Internationalen Forschungen zufolge, wurden diese Veränderungen durch eine drastische Klimaverschlechterung ausgelöst, welche ihre Spuren auf der gesamten Nordhalbkugel hinterlassen hat. In deren Folge breitete sich eine Pandemie aus: die Justinianische Pest. Wie die Mehrfachkrise auf die Menschen wirkte und wie diese damit umgingen, lässt sich am archäologischen Material ablesen.

Zur Vortragenden: Frau Prof. Dr. Alexandra Pesch, Jahrgang 1965, ist Wissenschaftlerin am

ZBSA in Schleswig. Ihre Schwerpunkte liegen auf dem ersten Jahrtausend nach Christus und der Wikingerzeit und insbesondere auf der archäologischen Bildforschung. Als außerplanmäßige Professorin lehrt sie in Kiel Ur- und Frühgeschichte sowie Altskandinavistik.

Montag, den 22. Mai 2023 um 19.30 Uhr

Jetzt wird's exotisch: Was wir von archäologischen Funden gebietsfremder oder äußerst seltener Tierarten lernen können

von Dr. Ulrich Schmölcke (ZBSA, Schleswig)

Sie waren die ersten oder letzten ihrer Art im wikingerzeitlichen Ostseeraum und in den Augen der Zeitgenossen wegen ihres auffälligen Aussehens exotisch. Welche Geschichte verbirgt sich hinter den archäologischen Funden dieser Tiere? Welche Bedeutung hatten sie für die Menschen im frühen Mittelalter? An spannenden Beispielen auch aus der Gegenwart zeigt der Referent, wie ehemals weit verbreitete Tiere zu Exoten werden können und wie die Menschen in der Vergangenheit mit Neuankömmlingen umgingen. Dabei ergeben sich ganz ungewohnte Perspektiven auf den Umgang des Menschen mit (anderen) Tieren, die durchaus innerhalb weniger Jahrzehnte vom Alltagsgegenstand zum gehegten Statussymbol werden können - und umgekehrt!

Zum Vortragenden: Dr. Ulrich Schmölcke hat in Kiel Biologie (Hauptfach Zoologie) studiert. Er promovierte zu dem Thema „Nahrungsmittelwirtschaft des frühgeschichtlichen Handelsplatzes Groß Strömkendorf“. Danach arbeitete er als wissenschaftlicher Angestellter am Zoologischen Institut der CAU Kiel. Seit 2014 ist er Koordinator des Themenbereichs Mensch und Umwelt – Umwelt und Mensch des Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf in Schleswig.

Montag, den 26. Juni 2023 um 19.30 Uhr

Ältestes Grab Norddeutschlands entdeckt!

von Dr. Harald Lübke (ZBSA, Schleswig)

Bei Ausgrabungen des zur Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf gehörenden Zentrums für Baltische und Skandinavische Archäologie in Lüchow, Kreis Hzgt. Lauenburg wurde im vergangenen Herbst die bisher älteste Grabstätte Norddeutschlands entdeckt. Dabei handelt es sich um eine Brandbestattung, die von mittelsteinzeitlichen Jägern, Fischern und Sammlern vor ca. 10.500 Jahren am Rande des Duvenseer Moors angelegt wurde. Das Grab wurde als Block geborgen. Wie es dazu kam und was es neues von der ältesten Bestattung Norddeutschlands gibt, erfahren Sie im Vortrag. Anschließend zeigen wir noch einen Dokumentarfilm über die Ausgrabung.

Zum Vortragenden: Dr. Harald Lübke ist ein ausgesprochener Experte für das Mesolithikum und Forschungstaucher. Seine Dissertation schrieb er über „Die Steinartefakte der steinzeitlichen Fundplätze Bebensee LA 26 und LA 76, Kreis Segeberg. Studien zur Entwicklung der Flinttechnologie im Nordischen Frühneolithikum an binnenländischen Siedlungsplatzinventaren aus dem Landesteil Holstein. Er ist seit 2009 im Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Landesmuseen Schleswig-Holstein, Schloss Gottorf angestellt.

Im Anschluss an den Vortrag zeigen wir einen 45-minütigen Film von Oskar Friedeberg, der während der Ausgrabungen in Duvensee entstanden ist.

Montag, den 25. September 2023 um 19.30 Uhr

im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24837 Schleswig

Die Ostseeinsel Als (DK) in der älteren Eisenzeit – Eine Untersuchung der Siedlungsstruktur und ihrer Entwicklung von 500 v. Chr. bis 350 n. Chr.

von Solveig Ketelsen, M.A. (ALSH – Außenstelle Bad Segeberg)

Im Rahmen der Masterarbeit der Vortragenden an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Museum Sønderjylland – Arkæologi (Haderslev) erstmals das gesamte verfügbare Fundberichtmaterial des Museums Sønderjylland zu ältereisenzeitlichen Siedlungsfundplätzen der Insel Als (deutsch: Alsen) zusammenfassend und vergleichend bearbeitet.

Dabei ergab sich ein interessantes Bild variabler Siedlungslagen und -größen, ihrer inneren Struktur sowie der äußeren Ausdehnungen und verschiedener Nutzungszeiten. Besonderes Augenmerk lag auf den unterschiedlichen Haupthaustypen von der älteren Vorrömischen Eisenzeit bis zur jüngeren Römischen Kaiserzeit, die eine gewisse Periodenspezifik erkennen lassen. Zudem treten in der behandelten Zeitspanne wechselhafter Siedlungsdynamik erste Dörfer als Siedlungsform auf.

Neben einer erkennbaren kulturellen Verbindung mit Bautraditionen des angrenzenden Festlandes von Sønderjylland treten auch regionale Eigenheiten hervor.

Zur Vortragenden: Solveig Ketelsen, geb. 1995 in Eckernförde, ist seit 2022 Archäologin am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein. Zuvor studierte sie Vor- und Frühgeschichte, weitere Archäologien und Sprache–Literatur–Kultur in München, Leiden (NL) und Kiel. Ihre Masterarbeit „Die Entwicklung der Siedlungsstruktur auf der Insel Als in der älteren Eisenzeit“, die sie 2021 abschloss, wurde 2022 mit dem Archäologiepreis der AGSH ausgezeichnet.

Montag, den 30. Oktober 2023 um 19.30 Uhr

Königslandschaft an der Schlei –

Danewerk, Haithabu und Schleswig in diachroner Perspektive

von Dr. Thorsten Lemm (ZBSA, Schleswig)

Seit jeher stellte der Süden der jütischen Halbinsel eine besondere Region dar. Zum einen befand sich hier der Kreuzungspunkt zweier wichtiger Verkehrswege, denn im Bereich der Schleswiger Landenge traf die Transitstrecke von der Ost- zur Nordsee entlang der Schlei sowie der Flüsse Treene und Eider auf den Heerweg bzw. Ochsenweg, der Aalborg im Norden mit der Elbe im Süden und somit die Welt Skandinaviens mit Kontinentaleuropa verband. Zum anderen handelte es sich um eine Kontaktzone von vier Kulturräumen – dem dänischen (skandinavischen), friesischen, nordwestslawischen und sächsisch-fränkischen. Diese verkehrsgeografisch äußerst günstige Situation machte sich auch das dänische Königtum zu Nutzen.

Den besten Beleg für das militärische Wirken einer starken Zentralmacht in dieser Region liefert das Danewerk, dessen Wälle in diversen Ausbauphasen zwischen dem 5. und 12. Jh. errichtet, vergrößert, ergänzt, aufgegeben und reaktiviert wurden.

Durch das Danewerk wurde die nur ca. 16 km breite Schleswiger Landenge

abgeriegelt und so das nördlich gelegene Siedlungsgebiet vor Angriffen aus dem

Süden geschützt. Darüber hinaus ermöglichte es die Kontrolle der hier verlaufenden Transitwege. Unter ökonomischen Aspekten ragt der königlich kontrollierte Handelsplatz Haiðabýr/Sliaswich hervor, der im frühen 9. Jh. am inneren Ende der Schlei etabliert wurde, in der Folge einen massiven Aufschwung erfuhr und nach der Zerstörung im Jahre 1066 auf das Nordufer verlegt wurde.

Unter Berücksichtigung von archäologischen und historischen Quellen, von

Runeninschriften sowie von Orts- und Flurnamen möchte der Vortrag die Bedeutung dieser Region für das dänische Königreich und ganz Skandinavien herausstellen und dabei Hinweise auf die Anwesenheit von Königen, ihr machtpolitisches und ökonomisches Wirken, ihr militärisches Gefolge und Königsgüter in dieser Region thematisieren.

Zum Vortragenden: Thorsten Lemm, geboren 1976 in Pinneberg, ist Wissenschaftler am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in Schleswig. Er arbeitet im Forschungsschwerpunkt „Research Cluster Hedeby, Slesvig and beyond“.

Seine Forschungsschwerpunkte sind Kriegsführung im Frühmittelalter, Orts- und Flurnamen in der Archäologie, Rekonstruktion ur- und frühgeschichtlicher Wege, Schlachtfeldarchäologie, Landschaftsarchäologie/Siedlungsarchäologie, das skandinavische Huseby-Phänomen sowie frühmittelalterliche Burgen und Befestigungen.

Montag, den 27. November 2023 um 19.30 Uhr

Der Spinnwirtel von Wittsum, Föhr

von Anina Bolls (Deutschlandstipendiatin)

Im Jahr 2016 brachte eine Ausgrabung in Alt-Witsum, Föhr einen kleinen, aber spannenden Fund hervor: zwei Fragmente eines Spinnwirtels, der mit einer noch nicht gedeuteten Inschrift verziert ist. Gefunden wurden die beiden Bruchstücke in einer Pfostengrube eines Grubenhauses, in dem einst Textilien hergestellt wurden.

Obwohl es sich bei diesem Fund um ein Unikat handelt, sind zahlreiche Spinnwirtel aus Pfostengruben bekannt, darunter auch solche mit Inschriften. Anhand dieser vergleichbaren Objekte aus dem nordeuropäischen Raum wird ein Interpretationsvorschlag zur Funktion und Bedeutung des Spinnwirtels vorgestellt. Diese deuten darauf hin, dass es sich um einen Gegenstand handeln könnte, der im Frühmittelalter mehr als nur eine profane Funktion beim Handspinnen hatte.

Zur Vortragenden: Anina Bolls studierte Anglistik/Nordamerikanistik und Empirische Sprachwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ihr Studium schloss sie mit dem Bachelor ab. Im Wintersemester 2019/20 entschied sie sich für ein weiteres Bachelorstudium in den Fächern Ur- und Frühgeschichte und Skandinavistik, das sie mit der Bachelorarbeit „Der Spinnwirtel von Witsum, Föhr“ bei Prof. Dr. Alexandra Pesch abschloss. Derzeit studiert Frau Bolls im Masterstudiengang Ur- und Frühgeschichte und Skandinavistik (Schwerpunkt Mediävistik). Ihre Interessenschwerpunkte sind die norddeutsche und skandinavische Eisenzeit und das Frühmittelalter sowie die (vor)christliche skandinavische Religionsgeschichte. Sie ist Mitglied der AGSH und erhielt das Deutschlandstipendium von der AGSH im Auftrag der Familienstiftung Manfred Blödorn für das Förderjahr 2022/2023.

Rückschau Vorträge 2022

Online-Vortrag: Montag, den 31. Januar 2022 um 19.30 Uhr

Das Schleswiger Hafenviertel – Zur archäologischen Erforschung eines Fernhandelszentrums zwischen Wikingern und Hanse

von Dr. Felix Rösch (Göttingen)

Schleswig, der mittelalterliche Nachfolger der bekannten Wikingerstadt Haithabu, zählt zu den bedeutendsten Städten des nordeuropäischen Hochmittelalters. Als Bischofssitz war die Stadt mit nicht weniger als sieben Kirchen ausgestattet, Pfalzstandortort des dänischen Königs und Residenz des Herzogs von Schleswig sowie zuvorderst internationales Handelszentrum mit weitreichenden Kontakten. Diese Rolle hatte die Stadt im Zuge des 11. Jahrhunderts von Haithabu übernommen und fungierte daraufhin etwa 150 Jahre lang als zentrale Drehscheibe für den Warenverkehr zwischen Nord- und Ostsee sowie Kontinent und Skandinavien. Bereits 1086 wird Schleswig in der schriftlichen Überlieferung als stark frequentierte Hafenstadt charakterisiert, von der Schiffe zu zahlreichen Küsten Nordeuropas aufbrechen. Im Gegensatz zur historischen Erforschung rückte Schleswig erst ab den frühen 1970er Jahren in den Blickwinkel der Archäologie. Die bislang umfangreichsten Flächengrabungen fanden dabei im historischen Uferbereich statt wobei man auf zehntausende im Boden konservierte Hölzer stieß. Mangels entsprechender Kapazitäten konnten diese Grabungen jedoch erst in jüngster Zeit einer systematischen Analyse unterzogen werden. Diese erfolgte mit modernster Computertechnik, die es ermöglichte, die komplexe Befundlage zu untersuchen und dreidimensional zu visualisieren. Dadurch gelang es, dass Bild eines sich rapide entwickelnden Hafenviertels in der Umbruchszeit zwischen Wikingern und Hanse zu zeichnen. Der Vortrag erläutert die Gründung und Entwicklung dieses Stadtviertels und stellt dabei die einzelnen infrastrukturellen Elemente vor. Diese reichen von systematisch angelegten Parzellen über multifunktionale Dammgrundstücke und Hafenanlagen bis hin zu öffentlichen Marktarealen und komplexen Verkehrswegen. Insbesondere soll im Vortrag auch auf die beteiligten Akteure eingegangen werden, deren Handlungen durch die archäologische Untersuchung sichtbar geworden sind. So treten sowohl königliche Initiativen als auch tägliche Aktivitäten durch Handwerker und insbesondere Kaufleute hervor, von denen letztere ausschlaggebend für die herausragende ökonomische Bedeutung der Stadt waren. Das ganze erfolgt eingebettet in den Hintergrund der maßgeblichen Entwicklungen dieser Epoche, die sich mit Schlagwörtern wie der Herausbildung des professionellen Fernhandels, der Urbanisierung Nordeuropas und der Christianisierung Skandinaviens umreißen lassen.

Zum Vortragenden: Dr. Felix Lennart Rösch wurde 1985 in Braunschweig geboren. Er studierte die Fächer Ur- und Frühgeschichte, Geografie und Bodenkunde, später Europäische Ethnologie/Volkskunde, an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Wie bereits bekannt, fertigte der Preisträger des Archäologiepreises der AGSH 2013 seine Magisterarbeit zu der mittelalterlichen Wüstung von Bad Malente-Grellenkamp an. 2015 schloss er seine Dissertation mit dem Titel „Das Hafenviertel von Schleswig im Hochmittelalter. Entstehung–Entwicklung–Topographie“ ab. Seit 2019 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Georg-August-Universität in Göttingen.

Online-Vortrag: Montag, den 28. Februar 2022

um 19.30 Uhr

Hotspot – Archäologie in Flintbek

von Eric Müller M.A (Bad Segeberg)

Am südlichen Ortsrand von Flintbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde, soll in den

nächsten Jahren ein neues Wohngebiet entstehen. Die Ortslage Flintbek mit seiner Umgebung ist seit den 1970er Jahren durch eine Vielzahl an sehr gut erhaltenen Grabanlagen der Stein- und Bronzezeit bekannt.

Diese Fundstellenkonzentration ist mit einer ur- und frühgeschichtlichen Wegeführung in Verbindung zu bringen, die von Nordost nach Südwest am südlichen Ortsrand der heutigen Ortslage verlief. Direkt am südlichen Zipfel der „Flintbeker Sichel“ liegt das Neubaugebiet, auf dem schon 2020 archäologische

Hauptuntersuchungen stattfanden. Diese werden seit Anfang März 2021 in etwa

400 m Entfernung von der ersten Untersuchungsfläche fortgeführt. Angesichts der im Raum Flintbek bislang bekannten Fundstellen, die bis auf wenige Ausnahmen der Stein- und Bronzezeit angehören, waren die Ergebnisse der Untersuchungen aus dem Jahr 2020 sehr überraschend. Erstmals gelang hier der Nachweis von Siedlungsspuren der Völkerwanderungszeit im Raum Flintbek überhaupt.

Insgesamt konnten vier Gehöfte mit teils sehr gut erhaltenen Langhausgrundrissen, darunter auch ein bislang noch sehr selten nachgewiesener Grundriss eines Hauses vom Typ Korridorhaus, freigelegt werden. Herausragend war die Untersuchung einer gepflasterten Zisternenanlage mit einem Durchmesser von 25 m, welche zu den absoluten Raritäten im Land zählt. Die diesjährigen Ausgrabungen 2021 überraschten nach den Entdeckungen aus dem letzten Jahr. Zu den aufgedeckten Strukturen gehören mehrere Langhausgrundrisse. Eines der Langhäuser gehört mit zwei weiteren gut erhaltenen Häusern zu einem ehemals eingezäunten, mehrphasigen Gehöft mit einer Größe von ca. 6000 m². Die völkerwanderungszeitlichen Fundstellen gehören vermutlich zu einem umfangreichen Siedlungsplatz mit einer größeren zeitlichen Tiefe, der sich, soweit sich derzeit sagen lässt, in lockerer Streuung am gesamten südöstlichen Ortsrand von Flintbek entlangzieht. Aufgrund der neuen Erkenntnisse und der ungewöhnlich guten Erhaltung der Befunde kann im Zusammenhang mit den zuvor bekannten zahlreichen Fundstellen zu Recht von einem „archäologischen Hotspot“ im Bereich und dem Umfeld von Flintbek gesprochen werden.

Zum Vortragenden: Eric Müller M. A. hat Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie, Geschichtswissenschaften und Philosophie studiert. Anschließend war er als Ausgrabungsleiter und Mitarbeiter an den Landesämtern für Archäologie Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie am Bereich Archäologie der Hansestadt Lübeck und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Technischen Landesmuseum Mecklenburg-Vorpommern tätig. Seit 2016 ist er Ausgrabungsleiter am Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.

Online-Vortrag: Montag, den 28. März 2022 um 19.30 Uhr

What actually is a burial’? – Bestattungen als Form der gesellschaftlichen Kommunikation und die Grenzen der archäologischen Aussagekraft

von Dr. Matthias Toplak (Schleswig)

Gräber sind das statische Endergebnis eines ebenso hochkomplexen wie hochdynamischen, ritualisierten und intentionalen Bestattungsvorganges, der in einer nicht mehr nachvollziehbaren Intensität durch soziale, kulturelle und religiös-kultische Faktoren beeinflusst wurde. Dieser Aspekt stellt die Archäologie vor grundlegende Schwierigkeiten. Ein undefinierbar großer Anteil der Handlungen und Rituale, die vermutlichen für die (rituelle) Funktionalität der Bestattung von zentraler Bedeutung waren, lässt sich archäologisch nicht oder nur unsicher fassen. Daneben entgeht der Archäologie ein weiterer für das Verständnis von Bestattungen eklatant wichtiger Aspekt, der erst in jüngster Zeit in den Fokus der Forschung rückt – die Wahrnehmung der Bestattungsriten durch die anwesenden Zuschauer. In der archäologischen Sichtweise werden Gräber – schon notwendigerweise aus methodischen Gründen – oftmals auf objektiv erscheinende, messbare Faktoren wie Form, Maße und Orientierung des Grabes, Anzahl und Lage der Beigaben und Geschlecht und körperlicher Zustand des Bestatteten reduziert. Der Realität von Bestattungen als aktive und dynamische Zeremonien mit rituellen Handlungen, Gesängen und teilweise auch Opfern wird diese nüchterne Reduktion jedoch nicht gerecht.

Zum Vortragenden: Dr. Matthais Toplak hat Skandinavistik, Ur- und Frühgeschichte und Mittlere und Neue Geschichte in Köln und Stockholm studiert. Seine Promotion mit dem Thema „Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Kopparsvik auf Gotland. Studien zu neuen Konzepten sozialer Identitäten am Übergang zum christlichen Mittelalter“ schloss er 2016 in Tübingen ab. Danach war er wissenschaftlicher Assistent und lehrte am Institut für Ur- und Frühgeschichte in Tübingen. Er arbeitete von 2017–2021 im Sonderforschungsbereich 1070 RessourcenKulturen, Universität Tübingen, zusammen mit dem Osteoarchäologischen Forschungszentrum (OFL) der Universität Stockholm. 2021 trat er in die Fußstapfen von Frau Drews und hat nun die Leitung des Wikinger Museums Haithabu inne.

Online-Vortrag: Montag, den 25. April 2022 um 19.30 Uhr

Die Gotländischen Bildsteine – Ein Einblick in die aktuelle Forschung zur ihrer Entstehungsgeschichte

von Hannah Strehlau, Schleswig

Die Bildsteine sind eine einzigartige Gruppe von Steindenkmalen, die von der Völkerwanderungszeit bis in die Wikingerzeit auf der schwedischen Ostseeinsel Gotland errichtet wurden (insgesamt etwa 400–1100 n. Chr.). Besonders auffällig sind ihre Verzierungen, die durch flache Ritzungen und anschließende Bemalung auf der Vorderseite angebracht wurden und namengebend für die Steine sind. Die ältesten dieser Bildsteine stammen aus der Völkerwanderungszeit (ca. 400–600 n. Chr.) und unterscheiden sich mit ihrer markanten Axtform sowie dem überwiegend geometrisch-abstrakten Bildprogramm von den späteren Monumenten. Die Entstehungsgeschichte dieser frühen Steine galt seit jeher als Rätsel. Da sie geradezu plötzlich und ohne vorangehende Entwicklungsphase auftreten, liegt es nahe, nach Parallelen außerhalb Gotlands zu suchen. Verblüffende Ähnlichkeiten tauchen dabei zu Steinmonumenten aus den Römischen Provinzen auf. Solche Vergleiche können uns als Archäologinnen und Archäologen Hinweise auf weite internationale Netzwerke geben, die den interkulturellen Austausch und die Hybridität der gotländischen Kultur verdeutlichen.

Zur Vortragenden: Hannah Strehlau, Jahrgang 1991, studierte von 2012 bis 2015 vor- und frühgeschichtliche Archäologie im Bachelor an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Im Anschluss daran schloss sie 2018 ihr Masterstudium an der Universität Uppsala (Schweden) ab, mit einer Arbeit zu Tierbeigaben in vendel- und wikingerzeitlichen Gräbern in Uppland. Während und nach dem Studium hat sie auf verschiedenen Ausgrabungen in Deutschland, Schweden, Serbien und Alaska gearbeitet. Seit 2019 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZBSA in Schleswig angestellt, wo sie an ihrer Dissertation zu den ältesten gotländischen Bildsteinen arbeitet (www.zbsa.eu/en/early-gotlandic-picture-stones). Das Dissertationsvorhaben ist mit dem Ancient Images-Projekt an der Universität Stockholm assoziiert (www.ancientimages.se).

Montag, den 30. Mai 2022 um 19.30 Uhr

im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24387 Schleswig

Arnulf – Herr der Elbe

von Robert Focken

Der neue Roman von Robert Focken schleudert den Leser in eine weit entfernte Vergangenheit: An der Schwelle zum 9. Jahrhundert gleicht Nordelbien einem brodelnden Völkerkessel. Die Nordsachsen (Sturimarn, Diutmarser, Holsten) sind im Dauerkrieg mit den slawischen Abodriten, beide müssen sich gegen die Dänen aus dem Norden zur Wehr setzen. Mit dem Titelhelden Arnulf stößt schließlich das erste Kontingent fränkischer Panzerreiter von Süden kommend über die Elbe vor. Arnulf allerdings hat mit dem König gebrochen, er stampft zwischen den streitenden Stämmen eine eigene Herrschaft aus dem Boden und errichtet die Hammaburg (Hamburg). Aber der große König hat noch eine Rechnung mit ihm offen: Karl vergisst nichts und vergibt noch weniger... die Geschichte taucht den Leser ein in pralles, mittelalterliches Leben voller Frömmigkeit und Lebensfreude, voller Brutalität und Fatalismus. Zwischen Esesfelth/Itzehoe und Haithabu, zwischen Starigard/Oldenburg und Bardovyk (Lüneburg) sammelt der Kriegsherr Arnulf fieberhaft nach Verbündeten gegen den König – während Arnulfs Frau Erika ihren eigenen Feldzug führt, und zwar gegen die männliche Übergriffigkeit. Sie, die energische Christin, ein echter Tatmensch, strengt schließlich einen großen Schändungsprozess vor einem Thing an. Mithilfe eines Priesters, ausgerechnet, denn eine Frau kann niemanden anklagen. Der Täter aber ist ein Stammesfürst - Arnulf braucht ihn! Beide, Arnulf und Erika werden vor brutale Entscheidungen gestellt, die ihr Leben zu zerreißen drohen.

Zum Autoren: Robert Focken, geboren 1963 in Höxter, wuchs in Holzminden an der Weser auf. Nach dem Abitur wurde er Zeitsoldat, um anschließend eine journalistische Ausbildung bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu absolvieren. Daran schloss sich ein Geschichtsstudium in Bonn an. Seit 1994 lebt Robert Focken in der Nähe von Frankfurt und arbeitet in der Finanzindustrie. Sein erster Roman "Arnulf - Die Axt der Hessen" erschien im Jahr 2015. Robert Focken ist verheiratet und hat drei Kinder.

Montag, den 27. Juni 2022 um 19.30 Uhr

im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24387 Schleswig

Reste einer völkerwanderungszeitlichen Siedlung in Taarstedt

von Ringo Klooß, Schleswig

Im Vorfeld der geplanten Errichtung eines neuen Wohngebietes in Taarstedt, Kreis Schleswig-Flensburg, führte das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) eine Voruntersuchung auf dem Gelände durch. Ziel dieser Voruntersuchung war die Klärung, ob bei den kommenden Bautätigkeiten archäologisch relevante Kulturgüter und Strukturen betroffen sind, die hier zu vermuten waren. Im Zuge der

Voruntersuchung zeigte sich anhand zahlreicher Verfärbungen im Boden und diverser Keramikfunde, dass im nordwestlichen Bereich der zu bebauenden Fläche Reste einer völkerwanderungszeitlichen Siedlung erhalten sind, woraufhin eine archäologische Untersuchung des Areals unumgänglich wurde, um diese Befunde nicht undokumentiert der Zerstörung Preis zu geben.

Nach Abtrag des Oberbodens konnten auf der zu untersuchenden Fläche eine Vielzahl an Befunden dokumentiert und eingemessen werden, bei denen es sich zum überwiegenden Teil um Standspuren ehemaliger Pfosten handelt. Anhand dieser Pfostenstandspuren lässt sich in Taarstedt eine Siedlung aus der Völkerwanderungszeit mit mindestens fünf Langhäusern nachweisen. Alle Gebäude waren parallel zueinander ausgerichtet, wobei drei Häuser übereinanderliegen, weshalb der Ausgräber von einer zeitlichen Nähe der Gebäude ausgeht. Die Reste identisch ausgerichteter Gebäude am nordwestlichen Grabungsrand sind sicher als Nachbargehöft der selben Zeit anzusprechen. Rechtwinklig zu den Gebäuden verlaufen sowohl westlich als auch überwiegend östlich der Häuser mehrere Zaunanlagen. Darüber hinaus wurden Siedlungsaktivitäten der Vorrömischen Eisenzeit, des Mittelalters und moderne Flachsrösten nachgewiesen.

Zum Vortragenden: Ringo Klooß hat an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Ur- und Frühgeschichte, Anthropologie und Geologie studiert. Sein besonderes Interesse galt bisher der Jungsteinzeit in Norddeutschland. Nach freiberuflicher Tätigkeit als Archäobotaniker ist er seit 2020 als Grabungsleiter für das Archäologische Landesamt Schleswig- Holstein tätig. Inzwischen komplettiert er außerdem die Abteilung Landesaufnahme.

Montag, den 29. August 2022 um 19.30 Uhr nach der MItgliederversammlung

im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24387 Schleswig

Neue archäologische Forschungen auf der spätmittelalterlichen Burg Stegen bei Bargfeld (Stormarn)

von Prof. US Dr. Felix Biermann (Stettin und Halle/Saale) und Norman Posselt M.A. (Halle/Saale)

Die Burg Stegen (Gemeinde Bargfeld-Stegen, Kr. Stormarn) bildet heute ein abgelegenes Idyll in den Wiesen der Alten Alster gleich nördlich von Hamburg, war aber in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts Schauplatz dramatischer Ereignisse: Vom Knappen Johann Hummersbüttel prächtig ausgebaut, war der Sitz dieses ehrgeizigen Niederadeligen im Jahre 1347 Ziel einer Belagerung der Holsteiner Grafen und der Stadt Hamburg, die zur Zerstörung und Aufgabe der Wehranlage führte. Neue archäologische Forschungen der Universitäten

Greifswald und Potsdam in Kooperation mit dem ALSH, mit der Gemeinde und mit der Unterstützung vieler ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesamtes konnten wichtige Informationen zur Gestalt und Entwicklung der mit vier Hügeln sehr ausgedehnten Turmhügelburg sowie zum finalen kriegerischen Ereignis gewinnen. Sie werfen damit interessante Schlaglichter auf diesen Brennpunkt der mittelalterlichen schleswig-holsteinischen Landesgeschichte.

Zum Vortragenden: Felix Biermann, geb. 1969 in Herdecke/Ruhr, ist Professor für

Frühmittelalterarchäologie an der Universität Stettin (Szczecin) und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in Halle an der Saale. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie in Münster, Marburg, Bamberg und Berlin, Promotion über die slawische Besiedlung der Niederlausitz an der Humboldt-Universität zu Berlin, Habilitation über das ländliche Siedlungswesen der mittelalterlichen Ostsiedlungszeit in Ostmitteleuropa an der Universität Greifswald.

Forschungsschwerpunkte sind u. a. die Archäologie mittelalterlicher Städte, Klöster und Burgen sowie die slawische Frühgeschichte.

Montag, den 26. September 2022

Vortrag: um ca. 19.30 Uhr

im Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Brockdorff-Rantzau-Str. 70

24387 Schleswig

Neue Geheimnisse der Pest – Erkenntnisse aus alter DNA

von Prof. Dr. Ben Krause-Kyora (Kiel)

Die Pest, ein Synonym für einer der schlimmsten Pandemien des Mittelalters, wurde durch das Bakterium Yersinia pestis ausgelöst. Die Pandemie begann mit dem sogenannten „Schwarzer Tod“ einer ersten Pandemie welche geschätzte 25 Millionen Todesopfer europaweit forderte. Das Bakterium kommt heute vor allem in Nagetieren vor und wird hauptsächlich durch Flöhe auf den Menschen übertragen. Die mittelalterliche Pest-Pandemie dauerte über 400 Jahre an und verursachte in regelmäßigen Abständen immer wieder historisch überlieferte Ausbrüche in ganz Europa.

Wenig ist bekannt darüber wie das Bakterium das Potential entwickeln konnte diese Pandemie auszulösen oder warum es nach 400 Jahren wieder verschwand. Mittlerweile weiß man zudem, dass der Erreger auch schon mehrere tausend Jahre lang den Menschen infizierte, doch wie er genau entstanden ist, und wann er für die Menschen gefährlich wurde ist bis heute Gegenstand der Forschung.

Die alte DNA (aDNA) Forschung beschäftigt sich mit der Analyse von genetischen Informationen von historischen und prähistorischen Menschen aber auch Pathogenen. Diese Technik ermöglicht es einen direkten Einblick in die Veränderungen des Pest Erregers zu erlangen. Der Vortrag soll einen Einblick in die aktuelle aDNA-Forschung zum Pesterregern geben und führt vom ältesten bekannten Pest Fall aus dem heutigen Lettland, über die Veränderungen während der mittelalterlichen Pest bis hin zu den noch heute vorkommenden Pest Bakterien.

Zum Vortragenden: Ben Krause-Kyora, geb. 1980 in Hamburg, ist Professor am Institut für Klinische Molekularbiologie in Kiel. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Biochemie in Kiel mit anschließender Promotion. Er hat auf verschiedenen Ausgrabungen gearbeitet, mitunter auch im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein.

Online-Vortrag:

Montag, den 31. Oktober 2022, um 19.30 Uhr

Ausgrabungen an der Borgsumburg/Föhr

von Dr. Kirsten Hüser

Die Borgsumburg, auch Lembecksburg genannt, erhebt sich mit ihrem gewaltigen Ringwall deutlich über die Marsch- und Geestflächen der Nordfriesischen Insel Föhr. Ausgrabungen der 1950er Jahren belegen, dass die Burg in der Zeit um 800 n. Chr. erbaut und bis etwa 1000 n. Chr. genutzt wurde. Die Burg war im Inneren mit radial entlang des Ringwalls ausgerichteten Häusern aus Grassoden bebaut. Seit dem Sommer 2021 finden im Rahmen eines Forschungsprojektes des Niedersächsischen Institutes für historische Küstenforschung (Wilhelmshaven) neue Untersuchungen im Inneren der Burg unter der Leitung von Dr. Martin Segschneider und Dr. Kirsten Hüser statt. Hierbei soll die Burg durch Ausgrabungen und mittels moderner Methoden weiter erforscht werden, um so neue Kenntnisse zur Erbauung, Funktion und Datierung der Anlage und der Lebensweise ihrer Bewohner zu bekommen. Die ersten Ergebnisse der beiden Ausgrabungskampagnen lassen aufgrund der hervorragenden Erhaltung des Denkmals bereits das große Potenzial der Forschungen in der Borgsumburg erkennen.

Zur Vortragenden: Dr. Kirsten Hüser studierte von 1998 bis 2004 an der Philipps-Universität Marburg Vor- und Frühgeschichte, Geographie und Ethnologie mit anschließender Promotion im Jahr 2009.

Anschließend war sie als Mitarbeiterin verschiedener Projekte und als Ausgrabungsleiterin bei der Ostfriesischen Landschaft in Aurich beschäftigt. Seit 2019 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung (Wilhelmshaven) angestellt und beschäftigt sich dort mit mittelalterlichem Burgenbau.

Online-Vortrag:

Montag, 28.11.2022 um 19.30 Uhr

Neuzeitliche Schiffswracks im Nordfriesischen Wattenmeer

von Dr. Daniel Zwick

Zwischen 2016 und 2022 wurden fünf unbekannte historische Holzwracks im Nordfriesischen Wattenmeer durch Küstenerosion und Stürme frei gespült. Diese Wracks liegen alle in einem exponierten Bereich des Wattenmeers: Hörnum Odde auf Sylt, Japsand bei Hallig Hooge und der Süderoogsand. Hier fanden historisch auch die meisten Schiffbrüche statt. Die rund 20 archäologisch untersuchten Wracks und Wrackteile im Bereich des Nordfriesischen Wattenmeer datieren vom 17. bis ins frühe 20. Jahrhundert. Diese bilden lediglich die Spitze des Eisberges, denn archivalisch sind etwa 900 Schiffbrüche und Strandungen aus diesem Zeitraum bekannt. In diesem Vortrag werden neben den schon länger bekannten Wracks v. a. die neu-entdeckten Wracks thematisiert. Einige Wracks weisen sehr interessante schiffbauliche Details auf, die v. a. in den Niederlanden und im skandinavischen Raum zu finden sind. Die Identitität der neuen Wracks und das Schicksal der Besatzungen ist noch weitesgehend ungeklärt. Erschwert wird diese Recherche durch die ungewisse schriftliche Quellenlage, denn einige historische Strandungen mündeten im Strandraub und wurden geheim gehalten.

Zum Vortragenden: Dr. Daniel Zwick spezialisierte sich auf die Schiffsarchäologie im Rahmen des Masterstudienganges zur „Maritime Archaeology“ an der University of Southampton. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit in der Rettungsarchäologie, u. a. eine Wrackausgrabung für die Landesarchäologie Bremen und verschiedene Rettungsgrabungen in Großbritannien und Irland, promovierte an der Universität Kiel zum Thema „Maritime Logistics in the Age of the Northern Crusades“ in Zusammenarbeit mit dem Wikingerschiffsmuseum Roskilde und der Süddänischen Universität. Während der Promotionszeit absolvierte er eine Ausbildung zum Forschungstaucher und war in mehreren unterwasserarchäologischen Projekten im In- und Ausland involviert. Seine Projekte führten ihn auch auf das Orlopdeck des im Jahre 1628 gesunkenen und 1961 gehobenen schwedischen Kriegsschiffs VASA, auf dem er Vermessungsarbeiten durchführte. Seit 2016 ist er in verschiedenen Bereichen für das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein tätig, u. a. im BalticRIM Projekt (2017–2020) zur Einbindung des Kulturerbes der Ostsee in die Maritime Raumplanung, sowie in der Drittmittelbeschaffung und Konferenzplanung. Neben diesen Aufgaben untersuchte er auch die neuzeitlichen Wrackfunde aus dem Nordfriesischen Wattenmeer, die zwischen 2016 und 2022 durch Küstenerosion und Stürme freigespült wurden.

Montag, 19.12.2022 um 19.30 Uhr

Sand, Steine, Scherben - eine eisenzeitliche Hofstelle mit erhaltener Laufoberfläche in einem Dünental auf der Insel Amrum

von Dr. Stefanie Klooß, Dr. Ruth Blankenfeldt und Christoph Unglaub M.A.

Der Westteil der nordfriesischen Insel Amrum ist durch einen breiten Dünengürtel gekennzeichnet, unter dem die alte Geestlandschaft mit ihren vorgeschichtlichen Siedlungsplätzen und Grabstätten konserviert ist. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden auf dem frei gewehten Fundplatz Nebel LA 431 nahe der ”Vogelkoje Meeram” freiliegende Strukturen dokumentiert und kleine Sondagegrabungen durchgeführt.

Mit modernen Methoden wird hier ein Gehöft der ausgehenden Vorrömischen Eisenzeit/beginnenden Römischen Kaiserzeit erforscht. In der nahen Umgebung wurden bereits in den 1960er–70er Jahren mehrere Hausplätze frei geweht und durch Hans Hingst dokumentiert.

Der ehemalige Laufhorizont der Siedlung ist durch umfangreich erhaltene Steinpflasterungen gekennzeichnet. Teilweise werden diese durch eine massive Kulturschicht abgedeckt, die gebrannten Lehm, Klei, Holzkohle und zahlreiche Keramikfunde enthält. Neben einem auf etwa 25 m² erhaltenen Hofpflaster, in das eine große Grube und eine Feuerstelle eingelassen sind, konnten mindestens zwei sogenannte Mistrinnen dokumentiert werden, die sorgfältig aus Steinen gesetzt sind und den längs verlaufenden Mittelgang im Stallteil eines Langhauses darstellen. Mehrere ovale, gepflasterte und teilweise mit einer Lehmschicht abgedeckte Herdstellen zeigen den Wohnteil des Gebäudes an.

Intensive Brandspuren in diesem Bereich lassen vermuten, dass diese Hausseite mindestens einmal erneuert werden musste und sich hier eventuell mehrere Siedlungsphasen überlagern. Ein alter Boden mit jungsteinzeitlichen Flintartefakten unter der eisenzeitlichen Siedlungsschicht zeugt von älteren Besiedlungsphasen auf dem Fundplatz.

Zur Vortragenden: Dr. Stefanie Klooß studierte Ur- und Frühgeschichte, Botanik und Geologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie spezialisierte sich auf die Untersuchung von pflanzlichen Resten aus archäologischen Ausgrabungen und forschte in den Themenfeldern Nutzung von Holz- und Wildpflanzenressourcen, Fischfang, Landwirtschaft und Ernährung in prähistorischen Gesellschaften. Seit 2016 ist sie als Gebietsdezernentin des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein zuständig für die Kreise Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie für die Unterwasserbereiche der schleswig-holsteinischen Nord- und Ostsee.

Zur Vortragenden: Ruth Blankenfeldt hat in Münster und Kiel studiert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Durch eine Promotion über den germanischen Opferplatz im Thorsberger Moor liegt ihr Forschungsschwerpunkt vor allem auf den ersten Jahrhunderten nach Christus in Nordeuropa. Als ausgebildete Forschungstaucherin sind zudem Fundplätze unterschiedlicher Zeitstellung im marinen, limnischen und sonstigen Feuchtbodenbereich ein wichtiger Teil ihres archäologischen Interessengebiets.

Zum Vortragenden: Christoph Unglaub studierte in den Jahren 2003 bis 2013 Ur- und Frühgeschichte an der Freien Universität Berlin. In seiner Magisterarbeit beschäftigte er sich mit spätbronzezeitlichen Grabfunden im Land Brandenburg. Nach seinem Studium war er zunächst beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege im dortigen Referat „Großvorhaben“ in der Planung und Verwaltung archäologischer Projekte tätig. Seit 2017 widmete er sich verstärkt der Geländearbeit als Grabungsleiter. In dieser Funktion führte er zwischen 2017 und 2020 zahlreiche archäologische Grabungen unterschiedlicher Zeitstellungen in Mecklenburg-Vorpommern durch.

Anfang Mai 2020 wechselte er zum Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein und wurde hier als Leiter des flexiblen Einsatzteams („Team Kleinprojekte“) eingesetzt. Neben der Durchführung von Voruntersuchungen und kleinen Hauptuntersuchungen bekam er auf diese Weise erste Einblicke in die Struktur und die Gegebenheiten beim ALSH. Christoph Unglaub hat die Nachfolge von Herrn Ingo Clausen angetreten und ist folglich für die Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg, Stormarn sowie die Stadt Neumünster zuständig.

Rückschau Vorträge 2021

Online-Vortrag: Montag, den 6. Dezember 2021 um 19.30 Uhr

Versunkene Landschaften im Nordfriesischen Watt

von Dr. Ruth Blankenfeldt (Kiel) und Dr. Bente Sven Majchczack

Das nordfriesische Wattenmeer gilt als bedeutender Naturraum und ist heute als Nationalpark und UNESCO-Weltnaturerbe geschützt. Zugleich handelt es sich um das Relikt einer untergegangenen Kulturlandschaft. Umwelteinflüsse, extreme Wetterlagen aber auch Deichbau und künstliche Landgewinnung veränderten die Region in den letzten Jahrtausenden ständig. Konnten manche Flächen nach einer verheerenden Flut zurückgewonnen werden, versanken andere Teile endgültig im Meer. Reste der verlorenen Warften und ihrer landwirtschaftlichen Nutzflächen sind unter der heutigen Oberfläche des Wattenmeeres erhalten.

Ein interdisziplinäres, DFG-teilfinanziertes Forschungsprojekt widmet sich der systematischen Untersuchung ausgewählter Bereiche im nordfriesischen Wattenmeer. Großflächig angewandte nicht-invasive Methoden der Geophysik zusammen mit Auswertungen von Luftbildern und Drohnenfotografie werden mit zielgerichteten geoarchäologischen und archäologischen Untersuchungen kombiniert.

Ein definiertes Arbeitsgebiet befindet sich in der Nähe der heutigen Hallig Südfall, wo der am 16. Januar 1362 versunkene Handelsplatz Rungholt vermutet wird. Erstmals konnte hier der Verlauf eines mittelalterlichen Deiches, Wohnhügel und Entwässerungsgräben rekonstruiert sowie verschiedene Standorte von Gezeitentoren identifiziert werden.

Hallig Hooge und umgebende Wattflächen bilden ein weiteres Untersuchungsareal. Eine Vielzahl von untergegangenen Siedlungsbereichen sowie neue Erkenntnisse zu Umfang und Organisation des mittelalterlichen Salztorfabbaus stehen hier im Fokus der aktuellen Untersuchungen.

Beteiligte Institutionen: Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Naturrisiko-Forschung und Geoarchäologie; Christian-Albrechts-Universität Kiel: Exzellenzcluster ROOTS, Institut für Angewandte Geophysik, Institut für Ur- und Frühgeschichte; ZBSA, Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein, Museum für Archäologie

Zur Vortragenden: Ruth Blankenfeldt hat in Münster und Kiel studiert und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie in der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf. Durch eine Promotion über den germanischen Opferplatz im Thorsberger Moor liegt ihr Forschungsschwerpunkt vor allem auf den ersten Jahrhunderten nach Christus in Nordeuropa. Als ausgebildete Forschungstaucherin sind zudem Fundplätze unterschiedlicher Zeitstellung im marinen, limnischen und sonstigen Feuchtbodenbereich ein wichtiger Teil ihres archäologischen Interessengebiets.

Zum Vortragenden: Bente Majchczack hat in Kiel und Wien studiert, in Rostock promoviert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am ROOTS Exzellenzcluster der CAU Kiel. Als Archäologe mit einem geophysikalischem Hintergrund führt er ein Forschungsprojekt über die Beziehungen von Mensch und Umwelt im Wattenmeerraum durch. Als gebürtiger Nordfriese hat er seine Forschungsschwerpunkte auf die Besiedlungsgeschichte Nordfrieslands und des Nordseeraumes gelegt, mit besonderem Blick auf die Perioden von der Römischen Kaiserzeit bis zur Wikingerzeit und darüber hinaus, wobei er sich auf ein breites Spektrum an Methoden wie Geophysikalischer Prospektion, Fernerkundung, Detektorarchäologie und Ausgrabungen stützt.

Vortrag: Mittwoch, den 10. November 2021

um 20.00 Uhr in der

A.P. Møller Skolen

Strandweg 1

24864 Schleswig

Was gibt es Neues aus der Landesarchäologie?

von Dr. Ulf Ickerodt, Landesarchäologe Schleswig-Holstein (Schleswig)

Die Arbeit des ALSH ist bunt und vielschichtig. So geht zum Beispiel nach dem Eintrag von Haithabu und Danewerk in die UNESCO-Welterbeliste die archäologische Forschung und denkmalpflegerische Arbeit richtig los. Die Waldemarsmauer muss saniert und konserviert werden. Ein neuer Museumsbau soll im Welterbe-Bereich entstehen. Archäologische Feldprojekte bieten auch in diesem Bereich neue Erkenntnisse. Neben der Arbeit am Welterbe stehen die vielen Felduntersuchungen. In Oeversee werden neue Großsteingräber entdeckt und tragen zur Vollständigkeit unseres Blickes auf die Jungsteinzeit bei. Auch die Baubegleitung am Denghoog ermöglicht einen neuen Blick auf die historische Topografie dieses Denkmals. Auf Amrum werden freigewehte Grundrisse und Pflasterteile genauso wie in Flintbek entdeckt und dokumentiert. Im Rahmen dieses Vortrags soll über die archäologisch-denkmalpflegerische Arbeit des ALSH der letzten zwei Jahre berichtet werden. Weitere, neben den genannten Themen sind u. a. die Unterwasser- und Detektorarchäologie genauso wie die Vorstellung des zentralen Projektes Digitalisierung.

Zum Vortragenden: Ulf Ickerodt ist seit 2018 Landesarchäologe von Schleswig-Holstein. Davor war er stellvertretender Leiter und Abteilungsleiter "Praktische Archäologie" im Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein in Schleswig. Er hat in Bonn und Köln studiert und später in Halle/Saale promoviert. Davor hat er neben seinen Arbeitsaufenthalten in Afrika in den unterschiedlichen Landesämtern und in der privatwirtschaftlichen Denkmalpflege gearbeitet.

Online-Vortrag: Montag, den 25. Oktober 2021 um 19.30 Uhr

Neue Details und Beispiele nacheiszeitlicher Umweltveränderungen in Norddeutschland

von Dr. Ulrich Schmölcke (Schleswig)